環境問題に注目が集まる中、色素増感太陽電池という今まで聞いた事のない太陽電池に出会った。 調べてみるとシリコンタイプと違い簡単に作れるというので自分の研究対象に選んだ。

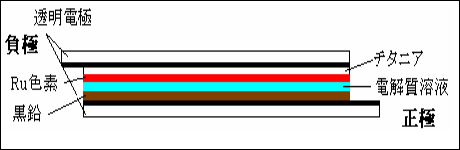

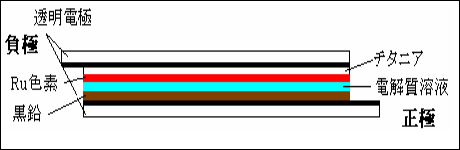

色素増感太陽電池は下図のような構造になっている。チタニアにRu色素を吸着させた電極(エステル結合)と 黒鉛を塗ってある対極とを電解質溶液(ヨウ化カリウム溶液等)をはさんで重ねている。 簡単に仕組みを言うと太陽光を受け色素のRuが励起され電子をチタンに伝え、 この時正孔と電子が再結合をする前に電解質が色素を還元する。 そして酸化した電解質は電極に来た電子に還元され元に戻る。この繰り返しで電流が流れ続ける。

最終的な目的は勿論エネルギー効率の向上だが、手始めとして酸化チタンペーストの条件を変えて作り、 電圧,電流,値出力を測定して太陽電池の基本的性質について考察する。

・使用薬品・・・酸化チタン(Ⅳ)(テグッサP25)、ポリエチレングリコール(#200、#400)、

ハイビスカス粉末、エタノール(脱水)、ヨウ化カリウム

・使用器具・・・導電性ガラス(FTO)2cm×5cm×3.2mm

・その他・・・・HBの鉛筆(uni)

下準備として以下の溶液を作成した。

・色素溶液→ハイビスカス粉末7g、純水300mlを混ぜスターラーで1日撹拌させた上で、

粉末をろ過で除去し、これにエタノール450mlを加えた。

・電解質溶液→ヨウ化カリウム水溶液(0.1mol/l)

①ポリエチレングリコール(#200)5mlと酸化チタン(Ⅳ)3gを混ぜ合わせてペーストにした。

②導電性ガラスにスキージ法を使ってペーストをセロテープ1枚分(53μm)の厚さで塗りつけた。

この際横の端1cmはテスターとの接点部分として塗らないでおいた。

③乾かした上で、電気炉を使いペーストを500℃で30分加熱して焼き付けた。

④色素溶液を少量シャーレにとり30分、3でできた電極をつけた。

⑤対極となる導電性ガラスにHBの鉛筆で黒鉛を塗りつけた。端1cmは塗らないでおいた。

⑥黒鉛電極のほうに電解質溶液を1滴たらし、Ru色素つき電極と重ねてクリップで留めた。

①25Wの電球を電気スタンドに取り付け、周りの光が入らないように段ボール箱をかぶせた。

(この段ボール箱は手が入るように側面の一部分を切っておいた。次頁 図参照)

②机と豆電球との距離を20cmにした。

③作成した太陽電池を中に入れて電気をつけ、電圧、電流値をデジタルテスターで測った。